덧입힌 기억들

멜버른과 영국의 흔적

처음이지만 낯설지 않은

어린 시절을 영국에서 보낸 나에게, 이 도시는 왠지 낯설지 않다. 빅토리아 풍 건물, 시끄러운 횡단보도 벨소리, 풍선껌이 말라붙은 듯한 공공장소의 냄새조차 무언가를 떠올리게 한다. 도시 전체가 기억 위에 덧칠한 그림처럼 다가온다.

똑같이 담아주는 자켓 포테이토

이곳에서도 난폭한 갈매기

똑같이 생긴 아이스크림 트럭과 소프트 콘

영국/호주 특유의 냄새가 나는 핸드크림을 찾았다

멜버른

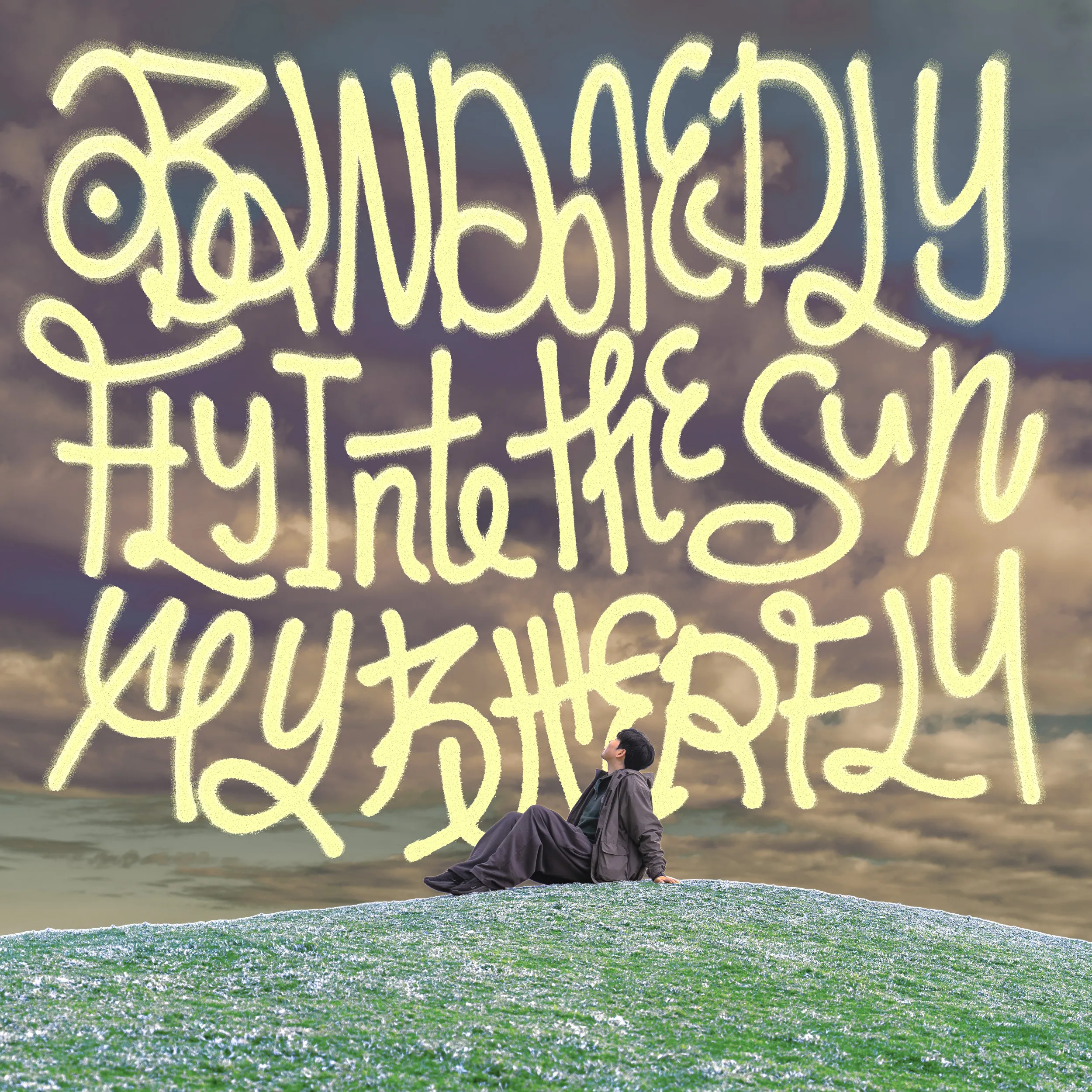

낡은 건물벽에 올라탄 그래피티를 멜버른 어디에서나 볼 수 있다. 그 전에 있었던 것을 지우지 않고, 다만 위에 새로운 것을 얹는다는 아이디어가 멜버른의 심장처럼 느껴진다.

Keith Haring 벽화

Fitzroy 어딘가

Hosier Lane

Victorian Pride Centre

영국

영국에 처음 도착했을 때, 공항 입구에서 들은 첫 문장은 “Go back to your country”였다. 카트를 끌던 노숙자의 입에서 나온 그 한 문장이 이후의 생활을 압축해 표현한다.

그 시절 영국은 수많은 이민자를 받아들이던 때였다. 그러나 영국 정부의 예상과 달리 이민자들이 사회 고위직으로 자리 잡기 시작하자, ‘일자리를 빼앗아 간다’며 사회 갈등이 심해졌다. 학교도 예외는 아니었다. 나에게 “옐로우 몽키”라는 말은 흔히 듣는 조롱이었고, 난 맞받아치는 법을 배웠다. 차별엔 차별로 대응하는 것이 일상이었다.

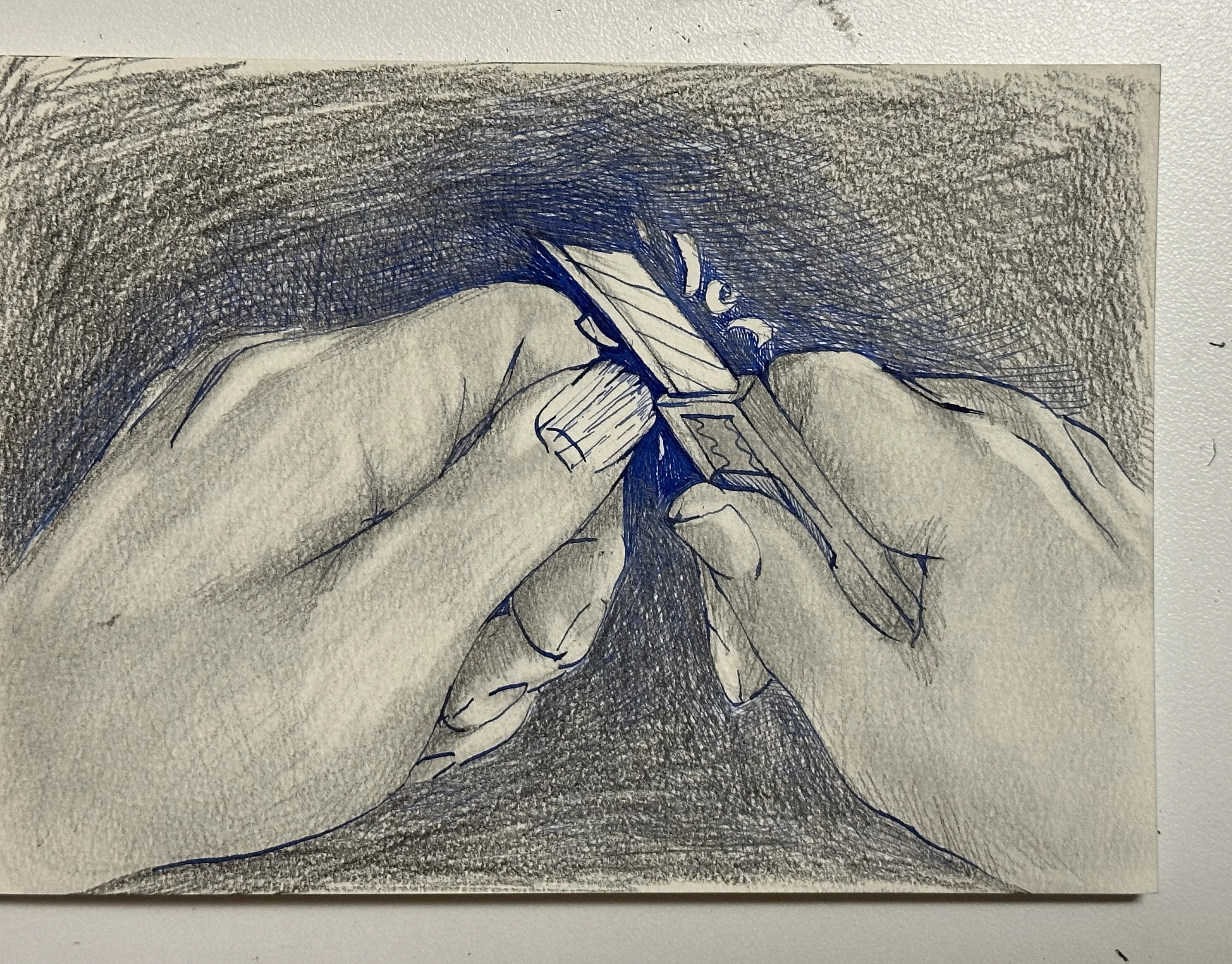

손톱

어느 날 누나가 재미 삼아 내 손톱에 매니큐어를 발라 주었다. 다음 날 학교에서 내 손을 본 남학생들이 “여자가 되고 싶은 거냐, 게이냐”라며 웃었다. 그들이 던지는 눈빛은 조롱을 넘어 두려움에 가까웠다. 나는 결국 수업이 끝나자마자 교실을 뛰쳐나와 구석진 벤치를 찾았다. 무슨 생각을 했는지는 기억나지 않지만, 그 순간 스스로를 진정시킬 공간이 필요했다는 것만은 분명하다.

집에 돌아와 나는 커터칼을 꺼내 들었다. 손톱의 매니큐어를 긁어냈다. 단순히 지우는 게 아니라 손톱이 거칠고 흉해 보이길 바랐다. 다시는 그런 시선을 받고 싶지 않았다.

cardiff highschool

덧입힌 기억들

그래서 네일숍을 예약했다. 생애 처음 받아 보는 것이라 여러 방면으로 두렵기도 했지만, 꼭 해 보기로 결심했다. 커터칼로 긁어냈던 기억 위에 새로운 기억을 덧입히고 싶었다.

nail salon

ross lynch가 했던 디자인

I could get used to this

네일을 받은 직후 돌아가는 길에 괜히 주먹을 움켜쥐는 나를 발견했다. 혹시라도 주위 사람들이 나를 이상한 눈으로 바라볼까, 시비가 붙을까 불안한 마음이었다. 무색하게도 걱정했던 일들은 일어나지 않았다. 오히려 대형마트 계산대 직원이 나에게 네일 디자인이 너무 잘 어울린다며, 본인도 다음에 그런 디자인으로 하고 싶다며 칭찬해 주었다.

사실 손톱을 칠하고 나면 극적인 해방감에 잠길 것이라 생각했다. 그 대신 나에게 찾아온 것은 너무나도 잔잔한 고요함이었다. 시시하고 따분하기까지 한 그 감정은 멜버른에서 내가 마주한 것 중에서 가장 낯설은, 하지만 익숙해질법한 것이었다.

멜버른

St.Kilda

Graffiti at Work

Lonsdale St

Flinders St